CC#342

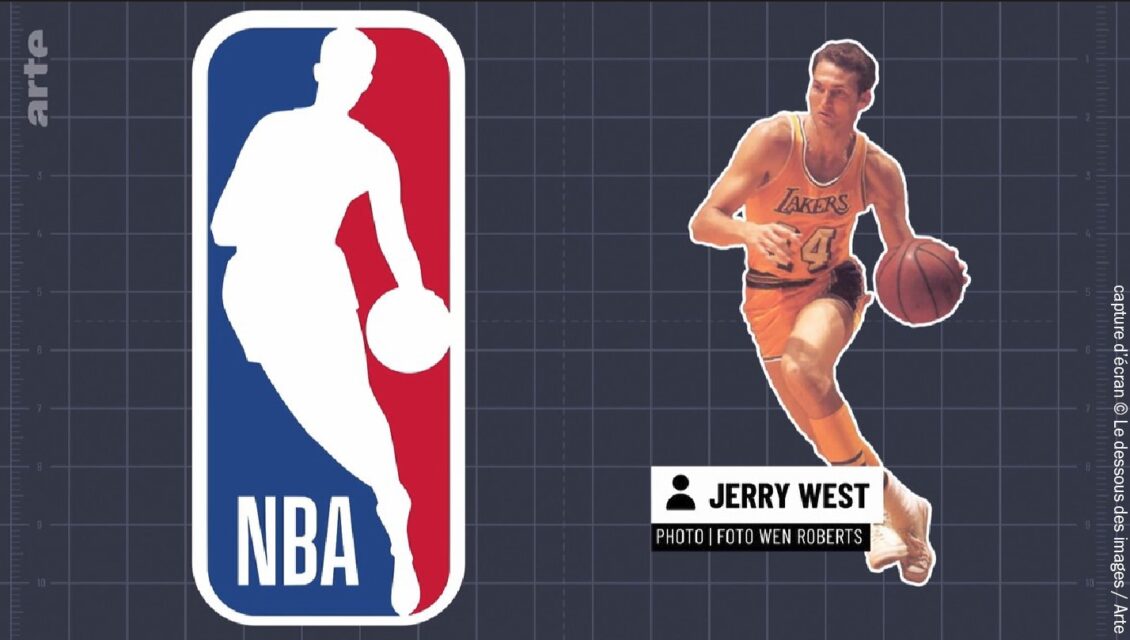

Basketteur américain évoluant au sein des Lakers dans les années 60, Jerry West est mort le 12 juin à Los Angeles à l’âge de 86 ans. Pourquoi parler de lui ici ? Parce que c’est une figure iconique de son sport – iconique au premier sens du terme. C’est en effet sa silhouette que l’on voit au centre du célèbre logo de la NBA. Si le logo date de 1969, Alan Siegel, son designer, attendit 2010 pour confirmer que le joueur détouré était bien Jerry West, expliquant, tout en restant flou, qu’il s’était inspiré à l’époque d’une photo vue dans Sport Magazine. De l’auteur présumé de la photo, on sait peu de choses, si ce n’est qu’il s’appelait Wen Roberts, qu’il travaillait pour les Lakers et qu’il est mort en 2007, soit trois ans avant la révélation d’Alan Siegel. Le flou sur l’origine du logo a-t-il été volontairement entretenu ? On ne peut pas l’affirmer, mais cette histoire nous rappelle une autre affaire, liée elle aussi au milieu du basket. Depuis près d’une décennie, Jacobus “Co” Rentmeester se bat contre Nike pour que l’équipementier admette qu’il a utilisé une de ses photos, jadis publiée dans Life, pour créer le célèbre logo « Jumpman », représentant Michael Jordan en train de dunker. De procès en appels, le combat du photographe néerlandais a pris une telle ampleur qu’un documentaire, projeté lors du dernier Festival de Tribeca, a même été consacré au sujet. Mais Rentmeester, aujourd’hui âgé de 88 ans, ne se fait guère d’illusions sur l’issue de cette histoire : « Nike ne s’excusera pas, ça n’arrivera pas. Mais les gens peuvent voir le film et se faire leur propre opinion. »

ENTRE DEUX RIVES

UNE AUTRE PHOTO ANIMALIÈRE EST POSSIBLE

BON SANG NE SAURAIT MENTIR

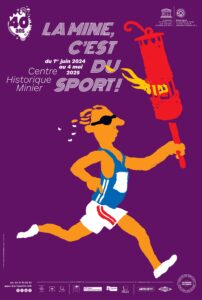

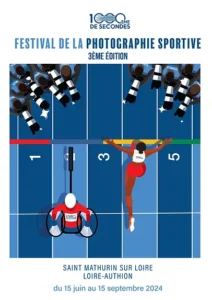

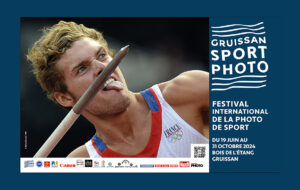

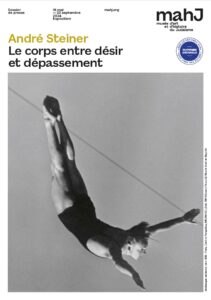

quand j.O. riment avec expos

PANORAMA DES EXPOSITIONS SUR LE THÈME DU SPORT À VOIR EN CE MOMENT (CLASSÉES PAR NUMÉROS DE DÉPARTEMENT)

la petite Musique de fin

Parmi ses cinq livres photo préférés, Philippe Dufour cite Sui generis de Renaud Monfourny. Il y a effectivement une parenté entre son travail et celui du photographe historique des Inrockuptibles : un même goût pour le noir et blanc et la sobriété. Dans une interview accordée à Section26, il commente ainsi une de ses photos d’Helen Ferguson, compositrice et chanteuse de Queen of the Meadow : « Elle ne faisait pas du tout attention à moi. J’aime bien me faire oublier pendant les répétitions et je crois que les artistes apprécient : je les ai déjà entendu dire que j’étais discret et, visiblement, c’est plutôt un compliment. » Tout l’art du portrait…

Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus énervé, il y a le FMI.

« Clique Clac », c’est chaque jeudi le résumé d’une semaine sur la Toile

à travers quelques liens sélectionnés par la rédaction de Chasseur d’Images.